Alle Produkte

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Hochwertige elektronische Messgeräte gehören heute zur Grundausstattung von Service-Werkstätten und Elektronik-Laboren. Denn bei der Reparatur, in der Geräteentwicklung oder auch bei der Qualitätskontrolle fallen die unterschiedlichsten Messaufgaben an.

Je nach Aufgabenstellung können die Anforderungen an die erforderliche Messtechnik sehr anspruchsvoll sein und zudem auch noch recht unterschiedlich ausfallen. Neben einer Vielzahl an verschiedenen Messgrößen, die erfasst werden müssen, ist auch die Präzision der Messergebnisse von entscheidender Bedeutung.

Darum haben sich im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten Messgeräte herauskristallisiert, die in einem gut ausgestatteten Labor unverzichtbar sind.

Gerne informieren wir Sie über die zur Verfügung stehenden Systeme, verraten zudem, wofür sie gebraucht werden und erklären, warum sie so wichtig sind.

Wie der Name schon verrät, dienen Labor-Messgeräte vorzugsweise für die Anwendung im Labor. Das Arbeiten in diesen Einrichtungen ist äußerst anspruchsvoll und erfordert von allen Beteiligten höchste Sorgfalt. Daher werden auch an die Labor-Messgeräte besonders hohe technische Anforderungen gestellt. Die Messmittel für den Laborbedarf müssen gleichermaßen zuverlässig, leistungsstark und möglichst benutzerfreundlich sein.

Doch das wichtigste Leistungsmerkmal ist das korrekte Messergebnis, das von den anwendenden Personen unbedingt erwartet wird. Darum sind Laborgeräte für den jeweiligen Anwendungsbereich speziell konzipiert und zielgerichtet ausgelegt. In der Regel handelt es sich dabei um stationäre Geräte, die mit mehreren Bedienelementen, einem Bildschirm oder Touch-Display und mit diversen Schnittstellen (bspw. USB 2.0, Ethernet etc.) ausgestattet sind. Somit sind das Auslesen der Daten und auch die Steuerung per Computer problemlos möglich.

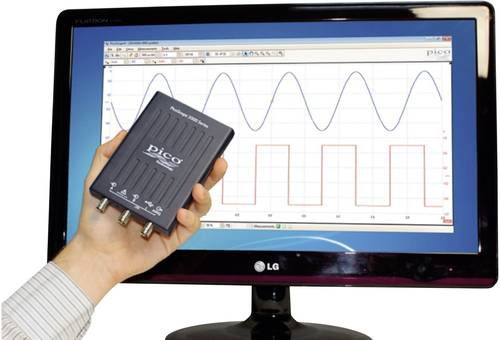

Den stationären Labormessgeräten stehen mobil einsetzbare Messgeräte gegenüber. Oft sind das USB-Messgeräte, die ohne Bildschirm und Bedienelemente auskommen. Sie werden via USB-Anschluss mit einem vorhandenen Rechner verbunden und über eine spezielle Software gesteuert. Der am PC angeschlossene Computer-Monitor, der in vielen Fällen recht groß und auch hochauflösend ist, fungiert in diesem Fall als Bedienfeld und Display für das USB-Messgerät.

In unserem Onlineshop finden Sie hochwertige Messtechnik für den Laborbedarf, die speziell im Bereich der Elektronik und Elektrotechnik zum Einsatz kommen. Sie dienen vorzugsweise zur Entwicklung von Schaltungen und helfen bei der Fehleranalyse die Ursache schnell zu finden. Dazu gehören unter anderem:

Tischmultimeter

Ein Multimeter bzw. Digital-Multimeter ist eines der wichtigsten Messgeräte in einem Elektronik-Labor und zählt somit zur unverzichtbaren Grundausstattung. Im Gegensatz zu den Hand-Multimetern, die im mobilen Einsatz bevorzugt werden, eignen sich für den stationären Betrieb im Labor vorzugsweise Tischmessgeräte.

Denn konstruktionsbedingt weisen Tischmultimeter eine deutlich größere Auflösung der Anzeige (Digits und Counts) auf. Dadurch ist eine Darstellung des Messergebnisses auf mehrere Nachkommastellen genau möglich.

Zudem haben viele Tischmessgeräte noch zusätzliche Schnittstellen, um eine Steuerung per Computer zu ermöglichen oder die gemessenen Daten komfortabel zu speichern.

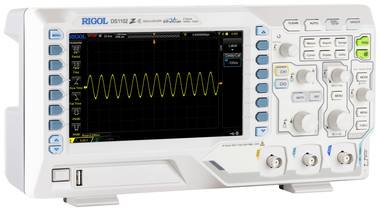

Oszilloskope

Ein Oszilloskop ist ein elektronisches Messinstrument, mit dessen Hilfe elektrische Spannungen in einem zeitlichen Verlauf abgebildet werden können. Die Änderungen der Spannungskurven werden entweder auf einem Bildschirm oder bei USB-Ausführungen am Computermonitor als Oszillogramm dargestellt.

Dabei handelt es sich um einen Graphen, bei dem die x-Achse die Zeit und die y-Achse die Höhe der Spannung angibt. Die genaue Funktionsweise eines Oszilloskops haben wir in unserem Oszilloskop-Ratgeber ausführlich beschrieben.

Die Messleitungen zur Verbindung des Oszilloskops mit dem Messobjekt werden als Tastköpfe bezeichnet. Dabei wird zwischen passiven, aktiven und differenziellen Tastköpfen unterschieden.

Spektrumanalysatoren

Im Gegensatz zu einem Oszilloskop, das den zeitlichen Spannungsverlauf eines Signals darstellt, scannen Spektrumanalysatoren entweder komplette Frequenzbereiche oder auch nur bestimmte Teile davon. Die Spannungsverläufe oder Amplituden innerhalb des gescannten Frequenzspektrums bzw. Spektrums werden dann auf einem Bildschirm angezeigt.

Spektrumanalysatoren werden vorzugsweise im Hochfrequenzbereich eingesetzt. Sie dienen zur Bestimmung der Frequenzverteilung bzw. der Kanalbelegung in drahtlosen Netzwerken oder zur Identifizierung von Störfrequenzen.

Auch in der Forschung, der Schaltungsentwicklung und in der Qualitätsprüfung sind Spektrumanalysatoren unverzichtbare Hilfsmittel.

Elektronische Lasten

Elektronische Lasten sind Geräte, die als variable Lastwiderstände fungieren und dazu dienen, die Belastungsfähigkeit von Stromversorgungen zu testen. Dazu kann der innere Widerstandswert und somit der Laststrom in einem bestimmten Bereich eingestellt werden.

Manche Ausführungen sind zusätzlich programmierbar, was die Möglichkeit bietet, genau definierte Testabläufe bei verschiedenen Belastungsszenarien zu wiederholen. Meist verfügen elektronische Lasten über ein Display zur Anzeige relevanter Parameter sowie über analoge oder digitale Schnittstellen wie USB, CAN oder RS232.

Elektronische Lasten werden für Gleich- oder Wechselspannung und in verschiedenen Spannungsbereichen angeboten.

Frequenzzähler

Mit einem Frequenzzähler, auch als Zähl-Frequenzmesser bezeichnet, wird die Frequenz einer elektrischen Wechselspannung bestimmt. Sie zählen die Schwingungen innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters, der sogenannten Torzeit.

Dazu werden die eintreffenden Impulse (Schwingungen) des zu messenden Signals, also die Nulldurchgänge mit positiver Steigung, während der bekannten Torzeit gezählt und das Ergebnis in den Anzeigespeicher geladen. Je höher der Zählerstand, umso exakter ist das Messergebnis.

Zur Messung von niederfrequenten Signalen ist das direkte Zählprinzip weniger gut geeignet. In diesem Fall sind die Periodendauermessung und die reziproke Zählung vorteilhafter.

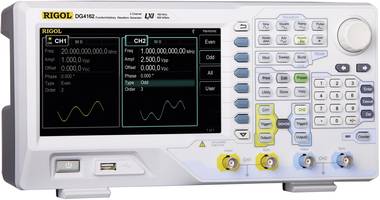

Funktionsgeneratoren

Mit einem Funktionsgenerator werden periodische Signale in unterschiedlichen Kurvenformen erzeugt. Am gängigsten sind Sinus-, Rechteck-, Dreieck- und Sägezahnkurven.

Frequenz und Amplitude der Ausgangssignale sind in einem bestimmten Bereich einstellbar. Zur Erzeugung und Aufrechterhaltung der Schwingfrequenz wird bei analogen Geräten ein Quarzoszillator verwendet.

Arbiträr-Funktionsgeneratoren arbeiten genauer als analoge Funktionsgeneratoren und bieten eine höhere Flexibilität. Die Ausgangs-Signale werden mit Hilfe der direkten digitalen Synthese erzeugt, wodurch neben den Standard-Signalformen auch benutzerdefinierte Signale oder periodische Verläufe erzeugt werden können.

USB-Datenerfassungsmodule

Klassische USB-Datenerfassungsmodule können via USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden und darüber gesteuert werden. Sie wandeln die erfassten Daten in einen Binärcode um, sodass sie am Computer dargestellt und ausgewertet werden können. USB-Datenerfassungsmodule eignen sich hervorragend für die Protokollierung von Daten, für Analysezwecke und zur Fehlerdiagnostik.

USB-Multimeter hingegen dienen vorzugsweise dazu, die wesentlichen Parameter wie Spannung, Strom und Leistung bei einer USB-Verbindung anzuzeigen.

Ingenieure und Entwickler nutzen Protokollanalysatoren, um ihre im Kommunikationsbus eingebetteten Daten zu überprüfen und dabei eventuell vorhandene Fehler schnell zu beseitigen.

Labornetzgeräte

So gesehen zählen Labornetzgeräte nicht unbedingt zu den Labormessgeräten. Denn zu ihren Hauptaufgaben zählt in erster Linie die Erzeugung einer hochpräzisen Gleichspannung (DC), die meist individuell eingestellt werden kann.

Da aber ein Großteil der Labornetzgeräte mit einem Voltmeter und einem Amperemeter ausgestattet sind und somit aktiv den Ausgang messen, relativiert sich die zuvor getroffene Aussage.

Hochwertige Labornetzgeräte haben zum Teil recht hohe Ausgangsspannungen und können auch entsprechend große Ausgangsströme liefern. Die Werte für Strom und Spannung lassen sich stufenlos und individuell einstellen und werden auch unter Last exakt eingehalten. Selbst ein Kurzschluss an den Ausgängen wird von den meisten Geräten problemlos verkraftet.

Erfahrungsgemäß werden in Elektronik-Laboren je nach Aufgabenstellung noch weitere Messinstrumente für die schnelle Erfassung der unterschiedlichsten Messgrößen benötigt. Dazu zählen beispielsweise diverse Sensoren oder auch hochwertige Waagen.

In anderen Fachrichtungen wie beispielsweise in der Chemie-, Umwelt- oder Lebensmittel-Branche sind Mikroskope, ph-Messgeräte, Refraktometer und Leitfähigkeitsmessgeräte in den Laboren unverzichtbar.

Allerdings ist der tatsächliche Bedarf an Waagen, Sensoren, Refraktometer, ph-Messgeräten, Mikroskopen, Kraftmesstechnik oder Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Messgeräten von Branche zu Branche unterschiedlich.

Darum bieten wir diese Messmittel in eigens ausgewiesenen Messwerkzeug-Kategorien oder im Bereich der Umweltmesstechnik an.

Wichtig ist, ein Laborgerät zu wählen, das für den jeweiligen Anwendungsbereich uneingeschränkt geeignet ist. Dazu ist genau zu definieren, welche Parameter gemessen werden sollen. Anhand der technischen Daten des Messgerätes lässt sich dann genau feststellen, ob die gestellten Anforderungen auch wirklich erfüllt werden. Im nächsten Schritt muss geprüft werden, inwieweit die Messgeräte auch den individuellen Wünschen in Sachen Bedienbarkeit und Funktionsumfang den anwendenden Personen entsprechen.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Bestimmung des geeigneten Messgerätes ist das mitgelieferte Zubehör. Deshalb muss genau geprüft werden, welche Messadapter, Messleitungen oder Prüfspitzen als Zubehör bereits beiliegen oder zusätzlich erworben werden müssen.

Einige Labormessgeräte wie Oszilloskope und Funktionsgeneratoren sind sowohl in analoger Technologie als auch in digitaler Ausführung erhältlich. Hier sollte man genau abwägen, welche Variante dem Einsatzzweck am besten dient.

Eine ausgefeilte Technologie geht aber nicht immer mit einem höheren praktischen Nutzen einher. Touch-Displays beispielsweise mögen auf den ersten Blick einen deutlich hohen Bedienkomfort versprechen. Allerdings bieten Tasten, Knöpfe und Schalter eine wesentlich bessere Haptik und erweisen sich als vorteilhafter, wenn man im Labor mit Handschuhen arbeitet.

Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Laborgeräte unter den vorherrschenden Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, evtl. Nässe und Staubaufkommen) verwendet werden können. Für die Anwendung sind dann eine geeignete Schutzart bzw. eine robuste Bauweise zwingend erforderlich.

Um die Daten dokumentieren und weiterverarbeiten zu können, sollte ein Labormessgerät mit integrierten Speicherfunktionen und/oder diversen Schnittstellen ausgestattet sein.

Gerätespezifische Anforderungen spielen beim Kauf von Labormessgeräten eine große Rolle. Bei Oszilloskopen gilt es insbesondere auf die Bandbreite, Abtastrate und Anzahl der Messkanäle zu achten. Die Bandbreite legt die maximale Frequenz aller Komponenten eines analogen Signals fest. Sie sollte mindestens doppelt so groß ausfallen wie die zu messende Maximalfrequenz. Mitunter wird sogar empfohlen, eine 5x so große Bandbreite zu wählen. Die Abtastrate bestimmt die Genauigkeit und Auflösung der Messung. Mit steigender Abtastrate steigt das Auflösungsvermögen. Empfohlen wird eine Abtastrate, die 5x bis 10x so hoch ist wie die maximale Eingangsfrequenz. Die Anzahl der Eingänge entspricht der Anzahl der Signale, die gleichzeitig gemessen werden sollen. Verfügt das Oszilloskop über einen Kanal für das Eingangssignal, ist nur eine Messung möglich. Ist es hingegen mit vier Eingangskanälen ausgestattet, können bis zu vier Messungen zeitgleich durchgeführt werden.

Ich möchte mehrere Labor-Messgeräte mit einer einzigen Software steuern. Ist das möglich?

Ja, zu diesem Zweck werden mehrere Software-Lösungen angeboten. Eine davon ist beispielsweise LabVIEW. Wenn Sie sich für diese Lösung entscheiden, benötigen Sie einen entsprechenden Hardware-Treiber und Sie sollten darauf achten, dass eine Dokumentation des Befehlssatzes vorliegt. Um den Umgang mit LabVIEW zu lernen, kann man Schulungen besuchen, die Grundlagen zur Programmiersprache vermitteln. Die Schulungen werden als Online- und Offline-Veranstaltungen angeboten.

Was bedeutet Triggerung im Zusammenhang mit Oszilloskopen?

Ein Trigger (englisch: Auslöser) ist eine elektronische Schaltung, die festlegt, wann ein Oszilloskop die horizontale Ablenkung startet bzw. mit der Datenerfassung beginnt. Eine Trigger-Schaltung wandelt somit instabile Anzeigen in auswertbare Signale um und synchronisiert die Signaldarstellung auf dem Bildschirm. Mithilfe der Triggerung wird beispielsweise eine Sinusspannung als eine einzige scharfe Linie angezeigt. Ohne Triggerung würde eine Sinuswelle als unscharfes Band am Bildschirm erscheinen.

Was bedeutet Kalibrierung bei Labormessgeräten?

Viele Messgeräte, wie beispielsweise Oszilloskope, Multimeter oder auch Netzgeräte, werden auch in einer kalibrierten Version angeboten. Diese Geräte haben dann ein leicht höheres Preisniveau. Allerdings messen oder funktionieren kalibrierte Geräte nicht genauer, als die unkalibrierten Versionen. Der Unterschied besteht darin, dass bei einem kalibrierten Messgerät ein Messprotokoll beiliegt, aus dem die anwendenden Personen die Abweichungen der Messergebnisse ablesen können. Dazu wird das Messinstrument bei der Kalibrierung an einen Kalibrator angeschlossen, der eine sehr genaue Messgröße, wie beispielsweise eine Spannung von 10,00000 V ausgibt. Am Display lesen Messtechniker den angezeigten Messwert ab und tragen die Messabweichung in das Kalibrierprotokoll ein. Weitere Infos zur Kalibrierung finden Sie in unserem Ratgeberbereich.

Hochwertige elektronische Messgeräte gehören heute zur Grundausstattung von Service-Werkstätten und Elektronik-Laboren. Denn bei der Reparatur, in der Geräteentwicklung oder auch bei der Qualitätskontrolle fallen die unterschiedlichsten Messaufgaben an.

Je nach Aufgabenstellung können die Anforderungen an die erforderliche Messtechnik sehr anspruchsvoll sein und zudem auch noch recht unterschiedlich ausfallen. Neben einer Vielzahl an verschiedenen Messgrößen, die erfasst werden müssen, ist auch die Präzision der Messergebnisse von entscheidender Bedeutung.

Darum haben sich im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten Messgeräte herauskristallisiert, die in einem gut ausgestatteten Labor unverzichtbar sind.

Gerne informieren wir Sie über die zur Verfügung stehenden Systeme, verraten zudem, wofür sie gebraucht werden und erklären, warum sie so wichtig sind.

Wie der Name schon verrät, dienen Labor-Messgeräte vorzugsweise für die Anwendung im Labor. Das Arbeiten in diesen Einrichtungen ist äußerst anspruchsvoll und erfordert von allen Beteiligten höchste Sorgfalt. Daher werden auch an die Labor-Messgeräte besonders hohe technische Anforderungen gestellt. Die Messmittel für den Laborbedarf müssen gleichermaßen zuverlässig, leistungsstark und möglichst benutzerfreundlich sein.

Doch das wichtigste Leistungsmerkmal ist das korrekte Messergebnis, das von den anwendenden Personen unbedingt erwartet wird. Darum sind Laborgeräte für den jeweiligen Anwendungsbereich speziell konzipiert und zielgerichtet ausgelegt. In der Regel handelt es sich dabei um stationäre Geräte, die mit mehreren Bedienelementen, einem Bildschirm oder Touch-Display und mit diversen Schnittstellen (bspw. USB 2.0, Ethernet etc.) ausgestattet sind. Somit sind das Auslesen der Daten und auch die Steuerung per Computer problemlos möglich.

Den stationären Labormessgeräten stehen mobil einsetzbare Messgeräte gegenüber. Oft sind das USB-Messgeräte, die ohne Bildschirm und Bedienelemente auskommen. Sie werden via USB-Anschluss mit einem vorhandenen Rechner verbunden und über eine spezielle Software gesteuert. Der am PC angeschlossene Computer-Monitor, der in vielen Fällen recht groß und auch hochauflösend ist, fungiert in diesem Fall als Bedienfeld und Display für das USB-Messgerät.

In unserem Onlineshop finden Sie hochwertige Messtechnik für den Laborbedarf, die speziell im Bereich der Elektronik und Elektrotechnik zum Einsatz kommen. Sie dienen vorzugsweise zur Entwicklung von Schaltungen und helfen bei der Fehleranalyse die Ursache schnell zu finden. Dazu gehören unter anderem:

Tischmultimeter

Ein Multimeter bzw. Digital-Multimeter ist eines der wichtigsten Messgeräte in einem Elektronik-Labor und zählt somit zur unverzichtbaren Grundausstattung. Im Gegensatz zu den Hand-Multimetern, die im mobilen Einsatz bevorzugt werden, eignen sich für den stationären Betrieb im Labor vorzugsweise Tischmessgeräte.

Denn konstruktionsbedingt weisen Tischmultimeter eine deutlich größere Auflösung der Anzeige (Digits und Counts) auf. Dadurch ist eine Darstellung des Messergebnisses auf mehrere Nachkommastellen genau möglich.

Zudem haben viele Tischmessgeräte noch zusätzliche Schnittstellen, um eine Steuerung per Computer zu ermöglichen oder die gemessenen Daten komfortabel zu speichern.

Oszilloskope

Ein Oszilloskop ist ein elektronisches Messinstrument, mit dessen Hilfe elektrische Spannungen in einem zeitlichen Verlauf abgebildet werden können. Die Änderungen der Spannungskurven werden entweder auf einem Bildschirm oder bei USB-Ausführungen am Computermonitor als Oszillogramm dargestellt.

Dabei handelt es sich um einen Graphen, bei dem die x-Achse die Zeit und die y-Achse die Höhe der Spannung angibt. Die genaue Funktionsweise eines Oszilloskops haben wir in unserem Oszilloskop-Ratgeber ausführlich beschrieben.

Die Messleitungen zur Verbindung des Oszilloskops mit dem Messobjekt werden als Tastköpfe bezeichnet. Dabei wird zwischen passiven, aktiven und differenziellen Tastköpfen unterschieden.

Spektrumanalysatoren

Im Gegensatz zu einem Oszilloskop, das den zeitlichen Spannungsverlauf eines Signals darstellt, scannen Spektrumanalysatoren entweder komplette Frequenzbereiche oder auch nur bestimmte Teile davon. Die Spannungsverläufe oder Amplituden innerhalb des gescannten Frequenzspektrums bzw. Spektrums werden dann auf einem Bildschirm angezeigt.

Spektrumanalysatoren werden vorzugsweise im Hochfrequenzbereich eingesetzt. Sie dienen zur Bestimmung der Frequenzverteilung bzw. der Kanalbelegung in drahtlosen Netzwerken oder zur Identifizierung von Störfrequenzen.

Auch in der Forschung, der Schaltungsentwicklung und in der Qualitätsprüfung sind Spektrumanalysatoren unverzichtbare Hilfsmittel.

Elektronische Lasten

Elektronische Lasten sind Geräte, die als variable Lastwiderstände fungieren und dazu dienen, die Belastungsfähigkeit von Stromversorgungen zu testen. Dazu kann der innere Widerstandswert und somit der Laststrom in einem bestimmten Bereich eingestellt werden.

Manche Ausführungen sind zusätzlich programmierbar, was die Möglichkeit bietet, genau definierte Testabläufe bei verschiedenen Belastungsszenarien zu wiederholen. Meist verfügen elektronische Lasten über ein Display zur Anzeige relevanter Parameter sowie über analoge oder digitale Schnittstellen wie USB, CAN oder RS232.

Elektronische Lasten werden für Gleich- oder Wechselspannung und in verschiedenen Spannungsbereichen angeboten.

Frequenzzähler

Mit einem Frequenzzähler, auch als Zähl-Frequenzmesser bezeichnet, wird die Frequenz einer elektrischen Wechselspannung bestimmt. Sie zählen die Schwingungen innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters, der sogenannten Torzeit.

Dazu werden die eintreffenden Impulse (Schwingungen) des zu messenden Signals, also die Nulldurchgänge mit positiver Steigung, während der bekannten Torzeit gezählt und das Ergebnis in den Anzeigespeicher geladen. Je höher der Zählerstand, umso exakter ist das Messergebnis.

Zur Messung von niederfrequenten Signalen ist das direkte Zählprinzip weniger gut geeignet. In diesem Fall sind die Periodendauermessung und die reziproke Zählung vorteilhafter.

Funktionsgeneratoren

Mit einem Funktionsgenerator werden periodische Signale in unterschiedlichen Kurvenformen erzeugt. Am gängigsten sind Sinus-, Rechteck-, Dreieck- und Sägezahnkurven.

Frequenz und Amplitude der Ausgangssignale sind in einem bestimmten Bereich einstellbar. Zur Erzeugung und Aufrechterhaltung der Schwingfrequenz wird bei analogen Geräten ein Quarzoszillator verwendet.

Arbiträr-Funktionsgeneratoren arbeiten genauer als analoge Funktionsgeneratoren und bieten eine höhere Flexibilität. Die Ausgangs-Signale werden mit Hilfe der direkten digitalen Synthese erzeugt, wodurch neben den Standard-Signalformen auch benutzerdefinierte Signale oder periodische Verläufe erzeugt werden können.

USB-Datenerfassungsmodule

Klassische USB-Datenerfassungsmodule können via USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden und darüber gesteuert werden. Sie wandeln die erfassten Daten in einen Binärcode um, sodass sie am Computer dargestellt und ausgewertet werden können. USB-Datenerfassungsmodule eignen sich hervorragend für die Protokollierung von Daten, für Analysezwecke und zur Fehlerdiagnostik.

USB-Multimeter hingegen dienen vorzugsweise dazu, die wesentlichen Parameter wie Spannung, Strom und Leistung bei einer USB-Verbindung anzuzeigen.

Ingenieure und Entwickler nutzen Protokollanalysatoren, um ihre im Kommunikationsbus eingebetteten Daten zu überprüfen und dabei eventuell vorhandene Fehler schnell zu beseitigen.

Labornetzgeräte

So gesehen zählen Labornetzgeräte nicht unbedingt zu den Labormessgeräten. Denn zu ihren Hauptaufgaben zählt in erster Linie die Erzeugung einer hochpräzisen Gleichspannung (DC), die meist individuell eingestellt werden kann.

Da aber ein Großteil der Labornetzgeräte mit einem Voltmeter und einem Amperemeter ausgestattet sind und somit aktiv den Ausgang messen, relativiert sich die zuvor getroffene Aussage.

Hochwertige Labornetzgeräte haben zum Teil recht hohe Ausgangsspannungen und können auch entsprechend große Ausgangsströme liefern. Die Werte für Strom und Spannung lassen sich stufenlos und individuell einstellen und werden auch unter Last exakt eingehalten. Selbst ein Kurzschluss an den Ausgängen wird von den meisten Geräten problemlos verkraftet.

Erfahrungsgemäß werden in Elektronik-Laboren je nach Aufgabenstellung noch weitere Messinstrumente für die schnelle Erfassung der unterschiedlichsten Messgrößen benötigt. Dazu zählen beispielsweise diverse Sensoren oder auch hochwertige Waagen.

In anderen Fachrichtungen wie beispielsweise in der Chemie-, Umwelt- oder Lebensmittel-Branche sind Mikroskope, ph-Messgeräte, Refraktometer und Leitfähigkeitsmessgeräte in den Laboren unverzichtbar.

Allerdings ist der tatsächliche Bedarf an Waagen, Sensoren, Refraktometer, ph-Messgeräten, Mikroskopen, Kraftmesstechnik oder Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Messgeräten von Branche zu Branche unterschiedlich.

Darum bieten wir diese Messmittel in eigens ausgewiesenen Messwerkzeug-Kategorien oder im Bereich der Umweltmesstechnik an.

Wichtig ist, ein Laborgerät zu wählen, das für den jeweiligen Anwendungsbereich uneingeschränkt geeignet ist. Dazu ist genau zu definieren, welche Parameter gemessen werden sollen. Anhand der technischen Daten des Messgerätes lässt sich dann genau feststellen, ob die gestellten Anforderungen auch wirklich erfüllt werden. Im nächsten Schritt muss geprüft werden, inwieweit die Messgeräte auch den individuellen Wünschen in Sachen Bedienbarkeit und Funktionsumfang den anwendenden Personen entsprechen.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Bestimmung des geeigneten Messgerätes ist das mitgelieferte Zubehör. Deshalb muss genau geprüft werden, welche Messadapter, Messleitungen oder Prüfspitzen als Zubehör bereits beiliegen oder zusätzlich erworben werden müssen.

Einige Labormessgeräte wie Oszilloskope und Funktionsgeneratoren sind sowohl in analoger Technologie als auch in digitaler Ausführung erhältlich. Hier sollte man genau abwägen, welche Variante dem Einsatzzweck am besten dient.

Eine ausgefeilte Technologie geht aber nicht immer mit einem höheren praktischen Nutzen einher. Touch-Displays beispielsweise mögen auf den ersten Blick einen deutlich hohen Bedienkomfort versprechen. Allerdings bieten Tasten, Knöpfe und Schalter eine wesentlich bessere Haptik und erweisen sich als vorteilhafter, wenn man im Labor mit Handschuhen arbeitet.

Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Laborgeräte unter den vorherrschenden Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, evtl. Nässe und Staubaufkommen) verwendet werden können. Für die Anwendung sind dann eine geeignete Schutzart bzw. eine robuste Bauweise zwingend erforderlich.

Um die Daten dokumentieren und weiterverarbeiten zu können, sollte ein Labormessgerät mit integrierten Speicherfunktionen und/oder diversen Schnittstellen ausgestattet sein.

Gerätespezifische Anforderungen spielen beim Kauf von Labormessgeräten eine große Rolle. Bei Oszilloskopen gilt es insbesondere auf die Bandbreite, Abtastrate und Anzahl der Messkanäle zu achten. Die Bandbreite legt die maximale Frequenz aller Komponenten eines analogen Signals fest. Sie sollte mindestens doppelt so groß ausfallen wie die zu messende Maximalfrequenz. Mitunter wird sogar empfohlen, eine 5x so große Bandbreite zu wählen. Die Abtastrate bestimmt die Genauigkeit und Auflösung der Messung. Mit steigender Abtastrate steigt das Auflösungsvermögen. Empfohlen wird eine Abtastrate, die 5x bis 10x so hoch ist wie die maximale Eingangsfrequenz. Die Anzahl der Eingänge entspricht der Anzahl der Signale, die gleichzeitig gemessen werden sollen. Verfügt das Oszilloskop über einen Kanal für das Eingangssignal, ist nur eine Messung möglich. Ist es hingegen mit vier Eingangskanälen ausgestattet, können bis zu vier Messungen zeitgleich durchgeführt werden.

Ich möchte mehrere Labor-Messgeräte mit einer einzigen Software steuern. Ist das möglich?

Ja, zu diesem Zweck werden mehrere Software-Lösungen angeboten. Eine davon ist beispielsweise LabVIEW. Wenn Sie sich für diese Lösung entscheiden, benötigen Sie einen entsprechenden Hardware-Treiber und Sie sollten darauf achten, dass eine Dokumentation des Befehlssatzes vorliegt. Um den Umgang mit LabVIEW zu lernen, kann man Schulungen besuchen, die Grundlagen zur Programmiersprache vermitteln. Die Schulungen werden als Online- und Offline-Veranstaltungen angeboten.

Was bedeutet Triggerung im Zusammenhang mit Oszilloskopen?

Ein Trigger (englisch: Auslöser) ist eine elektronische Schaltung, die festlegt, wann ein Oszilloskop die horizontale Ablenkung startet bzw. mit der Datenerfassung beginnt. Eine Trigger-Schaltung wandelt somit instabile Anzeigen in auswertbare Signale um und synchronisiert die Signaldarstellung auf dem Bildschirm. Mithilfe der Triggerung wird beispielsweise eine Sinusspannung als eine einzige scharfe Linie angezeigt. Ohne Triggerung würde eine Sinuswelle als unscharfes Band am Bildschirm erscheinen.

Was bedeutet Kalibrierung bei Labormessgeräten?

Viele Messgeräte, wie beispielsweise Oszilloskope, Multimeter oder auch Netzgeräte, werden auch in einer kalibrierten Version angeboten. Diese Geräte haben dann ein leicht höheres Preisniveau. Allerdings messen oder funktionieren kalibrierte Geräte nicht genauer, als die unkalibrierten Versionen. Der Unterschied besteht darin, dass bei einem kalibrierten Messgerät ein Messprotokoll beiliegt, aus dem die anwendenden Personen die Abweichungen der Messergebnisse ablesen können. Dazu wird das Messinstrument bei der Kalibrierung an einen Kalibrator angeschlossen, der eine sehr genaue Messgröße, wie beispielsweise eine Spannung von 10,00000 V ausgibt. Am Display lesen Messtechniker den angezeigten Messwert ab und tragen die Messabweichung in das Kalibrierprotokoll ein. Weitere Infos zur Kalibrierung finden Sie in unserem Ratgeberbereich.