Alle Produkte

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Mikrofone zählen zu den wichtigsten Hilfsmitteln in der professionellen Studio- und Tontechnik, sie werden aber auch im Hobbybereich sowie fürs Streaming, Gaming und für Podcasts genutzt. Sie wandeln Schall in elektrische Signale um und ermöglichen es, Klänge aufzuzeichnen und zu verstärken.

In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie Mikrofone funktionieren, welche Bauformen es gibt und welche Kriterien bei der Auswahl von Bedeutung sind.

Ein Mikrofon, kurz Mikro, dient dazu, Musik oder den Klang der Stimme aufzunehmen. Es wandelt akustische Schallwellen in elektrische Signale um, was es ermöglicht, diese aufzuzeichnen, zu verarbeiten und wiederzugeben. Zu diesem Zweck sind Mikrofone mit einer dünnen und elastischen Membran ausgestattet, die mit einem Wandler verknüpft ist. Die Membran folgt den Druckschwingungen, die der auftreffende Luftschall verursacht, während der Wandler daraus eine Wechselspannung generiert. Mikrofone müssen einen großen Frequenzbereich abdecken, um ein lebensechtes, sattes Klangbild zu erzeugen. Die menschliche Sprache umfasst ein bereits Spektrum von ca. 80 bis 12.000 Hz, der Frequenzbereich von Musik ist noch größer. Tiefe Töne sollen ebenso gut umgewandelt werden wie hohe Töne. Die technischen Anforderungen an Mikrofone sind dementsprechend hoch. Um diese zu erfüllen, wurden im Laufe der Zeit unterschiedliche Lösungen entwickelt, aus denen sich zwei grundlegende Mikrofonklassen etabliert haben.

Mikrofone lassen sich in zwei große Gruppen unterteilen: dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone. Den beiden liegen unterschiedliche Funktionsweisen zugrunde:

Dynamische Mikrofone

Tauchspulen-Mikrofon

Dynamische Mikrofone nutzen das elektromagnetische Induktionsprinzip. Sie sind mit einem Dauermagneten ausgestattet, um den ein Magnetfeld aufgebaut ist. Wird die Membran durch auftreffende Schallwellen in Schwingung versetzt, bewirkt das eine permanente Spannungsänderung im Magnetfeld, durch die ein elektrisches Signal erzeugt wird.

Dynamische Mikrofone arbeiten in gewisser Weise wie Lautsprecher – nur umgekehrt. Bei Lautsprechern wird die Membran durch ein elektrisches Signal zum Schwingen gebracht, bei dynamischen Mikrofonen erzeugt die schwingende Membran ein elektrisches Signal.

Zu den dynamischen Mikrofonen zählen Tauchspulen- und Bändchenmikrofone. Bei einem Tauchspulenmikrofon ist eine Spule aus Kupferdraht an der Membran befestigt. Wird die Membran durch auftreffende Schallwellen und damit einhergehend die Spule in Schwingung versetzt, entsteht durch das umgebende Magnetfeld eine Wechselspannung an der Spule.

Bändchen-Mikrofon

Ein Bändchenmikrofon funktioniert ähnlich wie ein Tauchspulenmikrofon, ist aber mit einem dünnen Aluminiumband anstelle einer Membran und Spule ausgestattet. Das Aluminiumband fungiert selbst als Membran, indem es in Schwingung versetzt wird, sobald Schallwellen auftreffen.

Durch das umliegende Magnetfeld wird an beiden Enden des Bandes eine Spannung induziert. Das Aluminiumbändchen ist nur einige Mikrometer dick und reagiert daher sehr empfindlich. Das hat den Nachteil, dass beispielsweise durch Wind, Erschütterungen oder schnelle Bewegungen unerwünschte Signale entstehen können.

Da der Innenwiderstand (Impedanz) des Mikrofons und die induzierte Spannung sehr gering sind, wird Bändchenmikrofonen ein Impedanzwandler nachgeschaltet. Dieser erhöht die Signalspannung und sorgt für eine in der professionellen Studiotechnik übliche Ausgangsimpedanz von 200 Ohm.

Kondensatormikrofone

Die zweite große Mikrofonklasse bilden Kondensatormikrofone. Sie funktionieren vollkommen anders als dynamische Mikrofone. Wie der Name schon andeutet, werden hier die typischen Eigenschaften eines Kondensators zur Signalerzeugung genutzt.

Kondensator-Mikrofon

Ein klassisches Kondensatormikrofon ist mit einer Kapsel ausgestattet, die aus einer Membran und einer gelochten Metallscheibe als Gegenelektrode besteht. Beide Bauteile befinden sich in einem extrem geringen Abstand zueinander und bilden eine Art Kondensator. Die Membran ist elektrisch leitend und im Gegensatz zur Gegenelektrode beweglich. Treffen Schallwellen auf die Membran, beginnt sie zu schwingen, wodurch sich der Abstand zur Gegenelektrode ändert. Dadurch ändert sich die Kapazität der Kondensatorkapsel im Rhythmus zu den Schallwellen, woraus elektrische Impulse entstehen. Wird der Abstand zwischen Membran und Metallplatte kleiner, steigt die Kapazität und der Kondensator kann mehr Ladung aufnehmen. Wird der Abstand größer, sinkt die Kapazität und der Kondensator kann weniger Ladung aufnehmen. Das Signal, das in der Kapsel erzeugt wird, ist für eine Weiterverwendung zu fragil. Deshalb wird es mithilfe eines Impedanzwandlers stabilisiert. Für den Betrieb des Kondensators ist jedoch eine weitere Stromzufuhr erforderlich. Diese wird als Phantomspeisung bezeichnet und bewegt sich üblicherweise in einem Spannungsbereich von 12 bis 48 Volt. Zur Übertragung der Phantomspeisung werden XLR-Kabel genutzt.

Elektret Kondensator-Mikrofon

Ein Elektret-Kondensatormikrofon ist eine Spezialausführung des klassischen Kondensatormikrofons, die ohne Phantomspeisung auskommt. Die Besonderheit besteht darin, dass bei der Herstellung ein sogenanntes Elektret aufgetragen wird – entweder auf die Membran oder auf die Gegenelektrode. Es gibt auch Ausführungen, bei denen die Membran selbst als Elektret realisiert ist. Ein Elektret ist ein elektrisch isolierendes Material (meist in Gestalt einer Polymerfolie), das die elektrische Ladung in der Kondensatorkapsel einfriert. Beginnt die Membran durch Schallwellen zu schwingen, ändert sich der Abstand zur Gegenelektrode und somit die Kapazität des Kondensators. Da die Influenz-Ladung gleich bleibt, ändert sich zwangsläufig die Spannung am Kondensator. Diese wird dann einem integrierten Verstärker zugeführt. Dadurch ist keine externe Stromzufuhr mehr notwendig. Elektret-Kondensatormikrofone lassen sich kostengünstig produzieren und aufgrund ihrer kompakten Abmessungen vielseitig einsetzen. Sie eignen sich besonders gut für Mobilgeräte wie Smartphones, Laptops, Diktiergeräte oder Videokameras, die über Akkus oder Batterien mit Strom versorgt werden und geringe Spannungen erfordern. Hochwertige Elektret-Mikrofone kommen zudem in Studios und in der Musikindustrie zum Einsatz.

Mikrofone werden nicht nur nach ihrer Arbeitsweise, sondern auch nach ihren Einsatzbereichen klassifiziert. Beispiele sind:

Gesangsmikrofone

Gesangsmikrofone sollen den Stimmklang nicht nur klar und verständlich, sondern auch kräftig und druckvoll wiedergeben, ohne dass er unnatürlich erscheint. Sie unterstützen Sänger und Sängerinnen, Emotionen zu transportieren, und verändern die individuelle Stimmfarbe nicht. Gesangsmikrofone können als Kondensatormikrofone oder als dynamische Mikrofone realisiert sein. Ausführungen in Kondensatorbauweise bieten meist eine bessere Qualität und eignen sich daher besonders gut für Studio-Aufnahmen. Dynamische Gesangsmikrofone sind dagegen für Live-Auftritte die bessere Wahl, da sie robuster sind und auch mal den einen oder anderen Sturz verkraften.

Sprachmikrofone

Sprachmikrofone sind auf die Aufnahme des gesprochenen Worts optimiert. Sie transportieren die Stimme auf natürliche Weise und geben sie deutlich, klar und lebensecht wieder. Störende Atemgeräusche werden dabei weitestgehend reduziert. Neben stationären Sprachmikrofonen für den Gebrauch im Studio werden kleinere und mobil einsetzbare Ausführungen angeboten. Dabei handelt es sich oft um Lavalier-Mikrofone, also Mikrofone zum Anstecken, die beispielsweise an der Oberbekleidung befestigt werden können. Sie ermöglichen es Sprechern und Sprecherinnen, sich bei Moderationen, Interviews und dergleichen frei zu bewegen und beide Hände zum Gestikulieren zu nutzen.

Instrumentenmikrofone

Instrumentenmikrofone haben die Aufgabe, den Klang eines Instruments optimal aufzunehmen. Dazu müssen manche Frequenzen stärker umgesetzt werden als andere. Welche das sind, ist von Instrument zu Instrument unterschiedlich. Dementsprechend kann es kein Universalmikrofon geben, das den Klang aller Instrumente perfekt wiedergibt. Stattdessen werden Ausführungen mit spezialisierten Eigenschaften angeboten, die jeweils für die Verwendung mit bestimmten Instrumenten vorgesehen sind. Abhängig von ihrer Konstruktionsart eignen sich solche Modelle für die Aufnahme von Geige, Klavier, Akustikgitarre, Percussion, Verstärkern oder E-Gitarre besonders gut.

Spezialmikrofone

Spezialmikrofone wie Kamera- oder Handymikrofone sind aufgrund ihrer spezifischen Bauweise bestimmten Einsatzzwecken vorbehalten. Kameramikrofone finden insbesondere im Kontext der Video- und Filmproduktion Verwendung. Sie dienen dazu, Stimmen, Klänge und Töne vor Ort aufzunehmen und störende Nebengeräusche herauszufiltern. Eine gezielte Richtcharakteristik und eine hohe Empfindlichkeit sorgen dafür, dass auch akustikschwache Signale aufgezeichnet werden. Handymikrofone können beispielsweise via USB-Kabel mit dem Smartphone oder Tablet verbunden werden, um Aufnahmen mithilfe von Software nachzubearbeiten. Studiomikrofone bieten eine besonders hohe Soundqualität und sind speziell für die Verwendung im Studio konzipiert. Sie sind häufig mit mehreren Eingängen für Stereo- und Raumklang-Aufnahmen ausgestattet. Die Aufzeichnungen können nachträglich am PC bearbeitet werden.

Geht es weniger um die Aufnahme von Musik oder Sprache, sondern eher darum, sich Gehör zu verschaffen, sind Megafone die richtige Wahl. Dabei handelt es sich um Trichter, die die Stimme verstärken und über große Distanzen hinweg hörbar machen. Elektrische Megafone sind mit einem Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher ausgestattet und erzielen Reichweiten von mehr als 1,5 Kilometern.

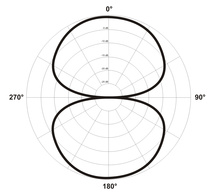

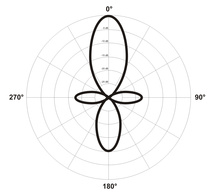

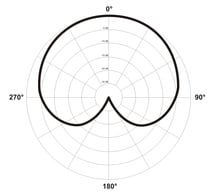

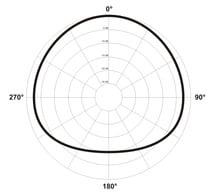

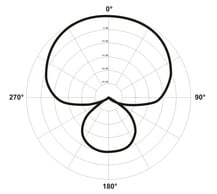

Die Bauart eines Mikrofons hat Auswirkungen darauf, wie viel Schall aus welcher Richtung aufgenommen wird. Man spricht in dem Zusammenhang von der Richtcharakteristik. Zu den drei gängigsten Charakteristiken zählen die Nieren-, Kugel- und Achtcharakteristik. Mikrofone mit Achtcharakteristik nehmen den Schall von vorne und von hinten auf, während sie Störgeräusche von der Seite ausblenden. Da sie bidirektional arbeiten, also den Schall aus zwei Richtungen aufnehmen, eignen sie sich gut für die Aufnahme von Duetten oder Gesprächen zwischen zwei Personen. Mikrofone mit Kugelcharakteristik arbeiten omnidirektional, das heißt, sie nehmen aus allen Richtungen in gleicher Intensität Schallwellen auf. Dadurch können Stimmen mehrerer Personen aufgenommen werden. Die Nierencharakteristik vereint Eigenschaften der Kugel- und Achtcharakteristiken miteinander und kommt am häufigsten vor. Sie eignet sich sehr gut für die Aufnahme von Gesang und für Bühnenauftritte, da sie den Schall hauptsächlich von vorne und in einem Winkel von 90° zu beiden Seiten aufnehmen. Störgeräusche von hinten werden ausgeblendet.

Übersicht der gängigsten Charakteristik-Formen

Um sachgemäß mit einem Mikrofon umzugehen und dessen Potenzial optimal auszuschöpfen, ist der Gebrauch geeigneten Mikrofonzubehörs sehr wichtig. Mithilfe von Halterungen, Standfüßen oder Stativen können Mikrofone zuverlässig fixiert werden, damit sie nicht wackeln und dabei unerwünschte Geräusche auf die Aufnahme gelangen. Auch aus Sicherheitsgründen sind Befestigungsmechanismen und Stative empfehlenswert, denn insbesondere hochwertige Mikrofone fürs Studio sind mit empfindlicher Elektronik ausgestattet, die schnell beschädigt werden kann und deren Reparatur hohe Kosten verursacht. Sinnvoll können auch Mikrofonvorverstärker und -mixer sein. Ein Vorverstärker, alternativ Preamp genannt, verstärkt das Signal des Mikrofons, reduziert das Grundrauschen und verleiht der Aufnahme quasi den letzten Schliff. Für reine Sprachaufnahmen ist ein Vorverstärker meist nicht erforderlich, anders sieht es aus, wenn es um professionelle Gesangsaufnahmen im Studio geht. Zum Einpegeln, also dem Einstellen des Verstärkungsgrads, kommen Mikrofon-Mischpulte zum Einsatz.

Bei Live-Auftritten spielt das In-Ear-Monitoring eine große Rolle. In-Ear-Monitoring-Systeme ermöglichen es Sängern und Sängerinnen, sich bei Live-Auftritten selbst zu hören und somit das perfekte Timing und die perfekte Intonation zu finden. Sie sind ähnlich aufgebaut wie Ohrstöpsel und schützen das Gehör vor zu lauten Umgebungsgeräuschen, verfügen aber über integrierte Lautsprecher, so dass man seine Stimme und die Musik immer noch gut wahrnehmen kann. Rückkopplungen werden reduziert, so dass man beim Singen die volle Kontrolle hat und sich voll und ganz auf seine Aufgabe konzentrieren kann. Außerdem wird die Stimme geschont, da man nicht gegen zu hohe Lautstärkepegel ansingen muss.

Beim Kauf eines Mikrofons ist der Einsatzzweck das wichtigste Kaufkriterium. Für so gut wie jeden Anwendungsbereich gibt es Mikrofone, die speziell dafür konzipiert sind. Dynamische Mikros können vielseitig eingesetzt werden, eignen sich aber besonders gut für Live-Auftritte, da sie ohne Spannungsquelle auskommen. Kondensatormikrofone benötigen eine Stromversorgung, bieten häufig aber die bessere Tonqualität.

Wünscht man sich ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit, sind Funkmikrofone die richtige Wahl. Sie müssen jedoch mit Batterien versorgt werden und haben den Nachteil, dass es im Fall von Funkstörungen zu Übertragungsproblemen kommen kann. Außerdem haben Funkmikrofone meist eine eingeschränkte Reichweite, weshalb sie nur über kurze Distanzen funktionieren. Kabelgebundene Mikrofone schränken die Bewegungsfreiheit ein, arbeiten aber zuverlässiger und sind insbesondere für die Arbeit im Tonstudio die richtige Wahl.

Nicht nur der Einsatzzweck, sondern auch die individuellen Anforderungen spielen eine Rolle. Für den Einstieg und Hobbyzwecke sind USB-Mikrofone im Regelfall vollkommen ausreichend. Sie werden einfach via USB-Anschluss mit dem PC oder Laptop verbunden, so dass man die Aufzeichnungen sofort weiterbearbeiten oder hochladen kann. Der Vorteil von USB-Mikros besteht in ihrer einfachen Handhabung. Sie lassen sich dank Plug&Play direkt in Betrieb nehmen und benötigen bis auf ein USB-Kabel zum Anschließen keine weitere Peripherie, wodurch sie sich leicht transportieren lassen und mobil nutzbar sind. Für den professionellen Einsatz reicht ein USB-Anschluss oft nicht aus. Hier sollte in jedem Fall mindestens ein XLR-Anschluss vorhanden sein, um Verstärker und Lautsprecher anschließen zu können. Das ist bei rein USB-basierten Mikros nicht möglich, da diese ausschließlich digitale Signale übertragen. Vorverstärker und Effektgeräte arbeiten jedoch mit analogen Signalen. Die Richtcharakteristik muss bei der Auswahl eines Mikros ebenfalls beachtet werden. Sie gibt vor, wo das Mikrofon zu positionieren und wie es einzustellen ist. Jede Räumlichkeit bringt andere Reflexionseigenschaften mit sich, worauf das Mikrofon abgestimmt sein muss, um bestmögliche Aufnahmen zu erzielen.

Für eine optimale Aufnahme muss ein Mikrofon nicht nur richtig im Raum platziert, sondern auch perfekt auf die Person ausgerichtet sein, die hineinspricht oder -singt. In der professionellen Tontechnik werden Mikrofone häufig kopfüber positioniert, damit die Betriebswärme nicht an der Membran vorbeizieht, sondern nach oben entweichen kann. Generell wird empfohlen, einen Abstand von einer Handbreit zum Mikrofon einzuhalten. Allerdings führt das nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Durch Veränderungen der Distanz und Körperhaltung lassen sich bestimmte Effekte erzielen: Je kleiner der Abstand zur Membran, desto präsenter und näher klingt die Stimme. Raumhall lässt sich ebenfalls reduzieren, wenn man den Abstand zur Membran verringert. Zischlaute und Plosivlaute klingen weniger scharf und dominant, wenn man knapp an der Membran vorbeispricht. Grundsätzlich ist anzuraten, im Stehen zu sprechen und zu singen. Beim Sitzen wird das Zwerchfell zusammengedrückt, wodurch der Stimmklang an Volumen verliert.

Was ist der Unterschied zwischen einem Großmembran- und einem Kleinmembran-Kondensatormikrofon?

Ist die Membran kleiner als 1“ (2,54 cm) spricht man von einem Kleinmembran-Kondensatormikrofon. Ist die Membran größer, handelt es sich um ein Großmembran-Kondensatormikrofon. Großmembran-Kondensatormikrofone sind für das Besprechen von der Seite ausgelegt und besonders gut zum Aufnehmen von Sprache und Gesang geeignet. Kleinmembran-Kondensatormikrofone eignen sich dagegen besser für Instrumentalaufnahmen.

Welche Typen von USB-Mikros gibt es?

USB-Mikrofone werden als dynamische und als Kondensator-Mikrofone angeboten. Bei USB-Kondensatormikrofonen wird die Phantomspeisung über das USB-Kabel zugeführt.

Was besagt der Frequenzverlauf eines Studio-Mikrofons?

Der Frequenzverlauf gibt Aufschluss darüber, wie empfindlich ein Mikrofon auf eine bestimmte Frequenz reagiert. Hersteller führen dazu Referenzmessungen durch und legen die Werte in Form eines Diagramms der Produktbeschreibung bei. Der Verlauf sollte möglichst linear sein, wobei eine vollständige Linearität praktisch nicht erreichbar ist.

Wann lohnt sich die Anschaffung eines Mikrofon-Sets?

Ein Mikrofon mit Zubehör-Set lohnt sich insbesondere dann, wenn noch keine Grundausstattung vorliegt und man sämtliche Zubehörteile, die für den Gebrauch des Mikros erforderlich sind, separat anschaffen müsste. Was für Zubehör konkret enthalten, ist von Set zu Set unterschiedlich. Häufig sind ein Stativ, ein Standfuß, eine Halterung oder eine andere Vorrichtung zur Befestigung inbegriffen. Als praktisch erweisen sich ein Pop-Schutz und ein Mikrofonschirm zur Reduzierung von Störgeräuschen, sowie ein Überzug, um Windgeräusche zu minimieren. Eine Aufbewahrungstasche und alle notwendigen Kabel für die Inbetriebnahme sind in so gut wie jedem Set enthalten.